すでにかなりの数の他のブログサイトでも紹介されていると思いますが、せっかくの機会なので、実際に作った記録を備忘録的に載せておきます。また次回もやるかもしれないので。

細かい作り方は他のブログサイトにてご覧いただければと思います。

※やった時期はブログの投稿より大分前の2025年5月下旬になります。

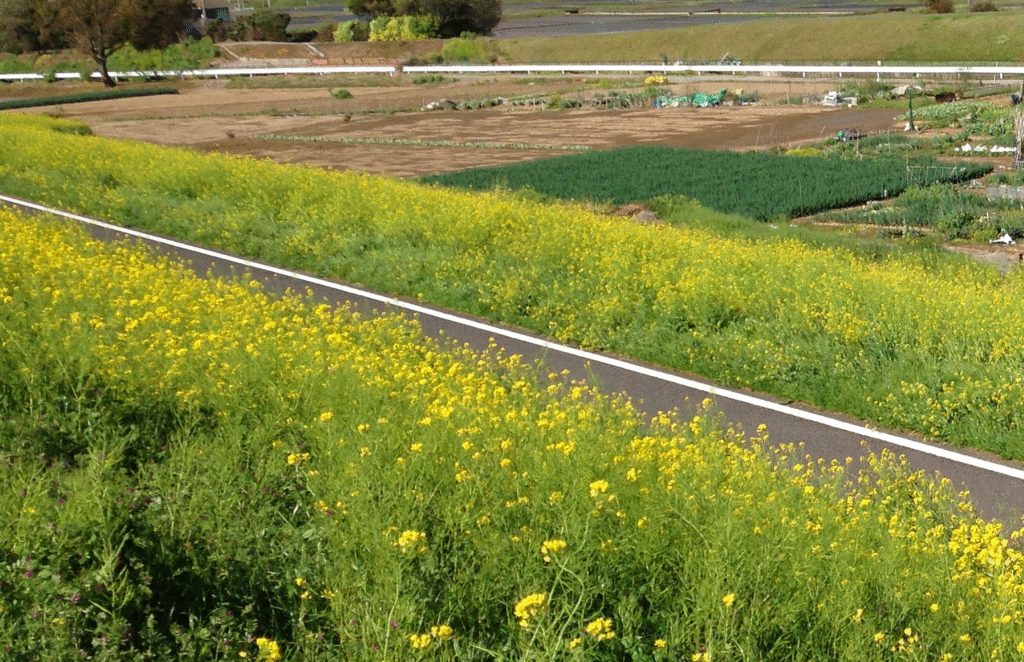

春先になると、いろんなところで黄色い花である「菜の花」がたくさん咲いている風景を目の当たりにすると思います。特に河川敷ではたくさんの菜の花が咲くので、辺り一面が黄色い絨毯のような綺麗な風景を目にすることができます。

自分たちが春先に河川敷、公園、空き地でよく見る黄色く彩る菜の花は大きく「セイヨウアブラナ」と「セイヨウカラシナ」の2種類あるようです。マスタードとして使えそうなものは「セイヨウカラシナ」で、種子をそのままかじると、少しピリッとした辛味を感じます。

ちなみに、自宅の周りでは、河川敷ではセイヨウアブラナが多く自生しており、公園や空き地ではセイヨウカラシナが多かったです。逆もあるかもですが、生育に適した場所だから偏っているというよりは、そこで自生したものが徐々に生育範囲を拡げたことによる結果かもしれません。

今回粒入りマスタードの元になるのは「セイヨウカラシナ」になります。時期的には5月下旬で、梅雨入りする前で、数日間晴天であったタイミングで自宅近くのあぜ道や空き地の脇に生えていたカラシナの種を採集しました。

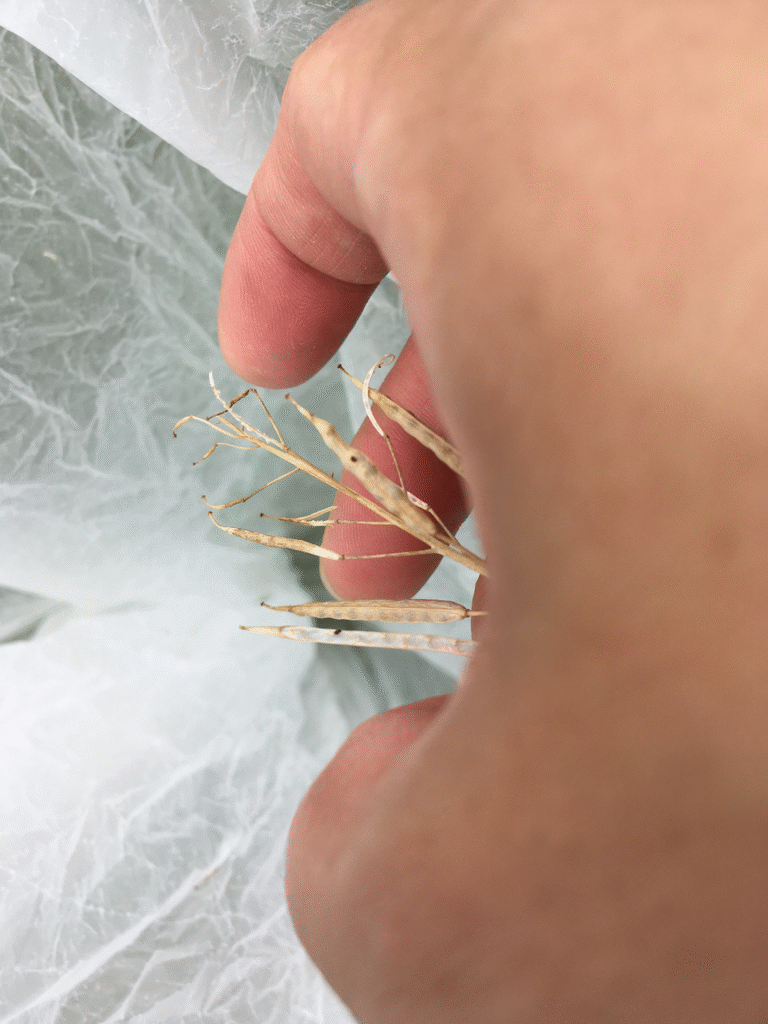

採集の仕方は至って簡単で、その種子のある鞘の下に大きなビニール袋を広げておき、茎毎ゆすったり、鞘を軽く潰すことで鞘から種子が弾け飛び、そのビニール袋の中に落ちます。それを繰り返せば、家で使える分の種子はすぐに溜まります。

ビニール袋に溜まった種子以外にも鞘の破片も一緒に入ってきてしまうので、大きいものはその場で手で取り除き、小さいもの、ホコリ、チリ等は自宅にて小型のサーキュレータやドライヤーを使用して取り除きます。

自分の場合製菓用のメッシュざるに種子を入れて、小型のサーキュレーターを使用して取り除いてみたいのですが、同時に軽い種子もそれに合わせて飛散してしまいました。そのため、そのざるの上にさらに別のメッシュざるで蓋をして、種子は飛ばさないように対応しました。

それでも残るホコリ、チリはピンセットを使って手作業でつまんで取り除きました。これが結構時間かかりました。

その後、種子についた汚れを取り除くために、種子を水洗いしたあとにすぐにドライヤーで乾かして、天日干しにしました。それでもいくつかの種子から発芽していました。

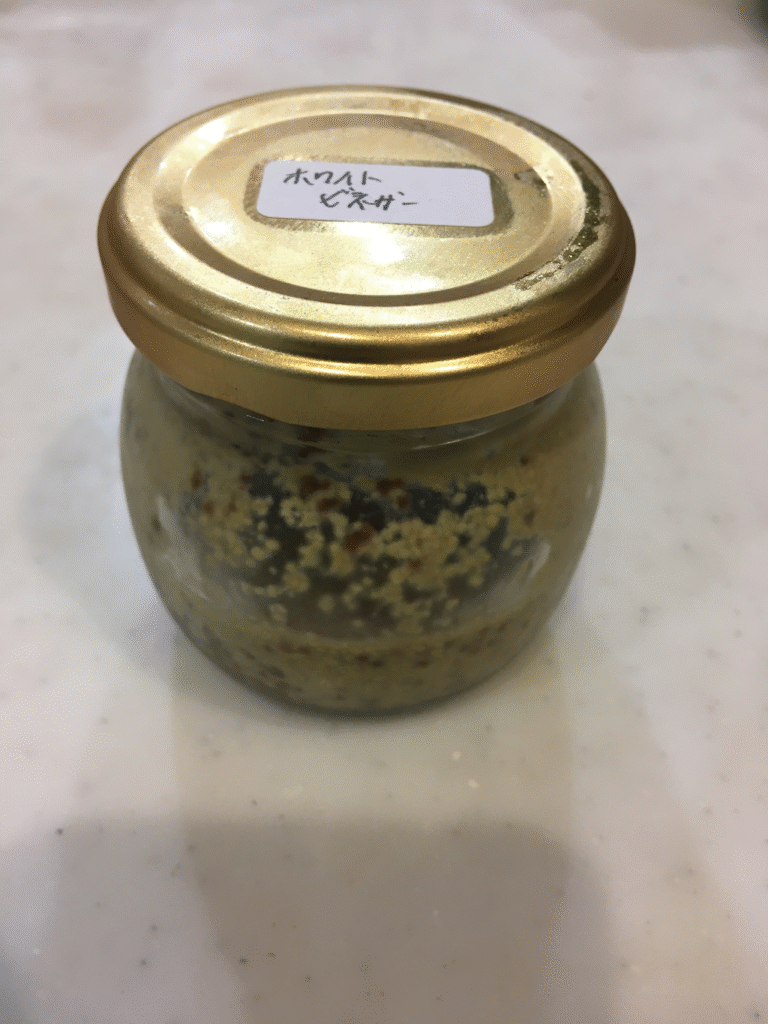

その後、お好みに合わせてホワイトビネガーや穀物酢に塩を加えます。ボトルには並々酢を入れますが、酢によって種子が膨張するので種子の量的にはボトルの半分ぐらいが良いかなと思います。その後、3、4日ほど冷蔵庫で保管します。

自分の場合は2種類、ホワイトビネガーと穀物酢+はちみつで作りました。

3、4日後に冷蔵庫から取り出し、すり鉢で種子を潰します。潰している時の「パチパチパチ・・・」と種子が潰れる音が気持ちいいですね。でも、全部を潰すのに意外に時間がかかりました。

いかにもマスタードらしい

最終的にできたものがこちら。2種類のマスタード、穀物酢(+はちみつ)と、ホワイトビネガーで仕上げました。

その後はウインナーや冷やし中華の和がらしの代わりに少しずつ消費。とはいえ、なかなかなくならないんですよね。ちなみに、冷蔵庫に入れっぱなしでも発酵は進んでいるらしく、日に日に辛味が増しました。よりピリッとした辛さを求めるなら多少の時間を置いてから使ったほうが良いかもしれませんね。

ちなみに、今現在は穀物酢の方は「豚肉のハニーマスタード炒め」で大量消費したので、なくなりました。今は残りのホワイトビネガーのほうをどうやって消費しようか考えています。

もし、マスタードをたくさん使いたいのであれば、「豚肉のハニーマスタード炒め」がおすすめ。「マスタード はちみつ 料理 豚肉」とかで検索すると見つかります。

どのサイトのレシピを使ったかは・・・うん、忘れてしまいました。ゴメンナサイ。

と、いうことで、初回でしたが個人的にはうまくいった、と思っているので、来年も同じようにチャレンジしたいと思います。